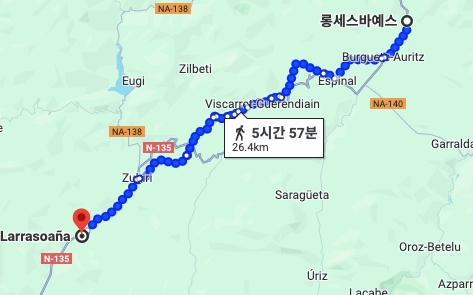

2008년 6월 25일 순례길 이틀째에 접어드는 날. 오늘은 론세스바예스(Roncesvalles)에서 라라소아냐(Larrasoaña)까지 약 26.4km다.

쉬어가는 느낌의 둘째 날, 거의 하루 종일 평탄한 내리막길

2008년 6월 24일의 일기를 보면 이렇게 기록되어 있다.

산길을 약 10시간 가까이 걸어서 다음 도시에 도착하는 순간에는 그저 감격과 희열뿐이다. 가방에도 무거운 게 너무 많다. 나는 그저 나에게 주어진 무게려니 하고 걸었지만, 정말 장난이 아니다. 모레쯤 도착하는 동네에서 짐을 좀 부치려고 생각 중이다. 수많은 길의 이정표와 사람들을 정말 많이도 만난다. 온통 땀에 절은 옷들과 벌겋게 익은 살도 뜨겁다. 내일은 어떠려나 걱정도 되지만, 내일은 또 내일대로 즐겨야겠다. 오늘 만난 독일인, 폴란드에서 온 토마스, 수많은 길벗들, 오늘 역시 즐거웠다.

그래도 아직 체력이 있을 때라, 그렇게 힘들게 느껴지지는 않았다.

2008년 6월 25일의 일기의 시작은 또 이렇게 되어 있다.

하루종일 편한 길이었다. 계속 내려가는 길이라 편안했다.

전날 산을 오르던 길이 너무 험난하여 이 날의 길은 정말 편안하게 느껴졌다. 가방이 조금 무거워도 걸으면서 여유를 부릴 수도 있었으니까.

실제로 약 해발 900미터에서 500미터까지 계속 내려오는 길로 되어 있다.

이 날에도 아침 여섯시 무렵 눈을 떴고, 옷을 챙기고서 바로 길을 나섰다. 이른 아침의 공기가 선선해서 기분이 좋았다. 이 날의 코스는 숲 길도 섞여 있다 보니 오롯이 걷는 데에 집중할 수 있었다.

예쁘게 생긴 시골 집들도 보게 된다. 그리고 이 순례길 주변에 있는 집에는 이런 표식도 보인다.

별 거 아닌 표지지만 내가 그 길 위에 있다는 느낌이 들기도 해서 생각날 때마다 찍어뒀었다.

걸으면서 찍었던 영상이 있는데, 옛날 카메라라 화질도 엉망이고 소리도 별로다. 그래도 길을 걷는 기분은 낼 수 있는 영상이다.

걷다 보면 이런 평원이 펼쳐진다. 솔직히 제주도나 강원도의 벌판이라고 해도 구분할 수 없을 정도다.

도착지인 마을에 이르기 전에도 이런 작은 동네들이 있다. 길 주변에는 주변 식당이 호객을 하는 간판을 걸어놓기도 한다. 처음엔 저 데 사유노(Desayunos), 보카디요(Bocadillos)라는 말이 뭔지 몰랐지만, 금세 알게 된다. 아침식사가 데 사유노(Desayuno)고, 샌드위치가 보카디요(Bocadillo)다.

해가 뜨거워지기 전에 걷기 시작하기 때문에 9시나 10시 무렵이 되면, 최소 2-3시간 이상 걸은 상태가 된다. 이 시간 정도가 되면 살짝 출출해지는데, 이 때 이런 식당에 들어가서 차나 커피, 샌드위치 등을 먹으면 상당히 든든하다. 물론 내가 제일 많이 먹은 아침식사는 바로 또르띠야(Tortilla)인데, 이후로 사진이 잔뜩 등장할 테니 그때 소개하도록 하겠다.

중간에 알베르게가 있는 주비리(Zubiri)라는 마을에서는 잠시 쉬고, 종착지인 라라소아냐까지 조금 더 걸었다.

주비리에서 물마시는 타임을 잠시 갖고, 다음 마을까지 갔다.

12시 무렵을 넘어가기 시작하면 햇살이 무지막지하게 뜨거워진다. 화상을 입을 정도다. 마을에 도착하면 순례자들은 대부분 그늘에 앉아서 체력을 보충하고 다시 걸어간다. 동네마다 '코카콜라' 간판이 많아서 순례자들 사이에서는 '산티아고 순례자 길의 스폰서는 코카콜라'라는 농담이 돌기도 한다.

오후 3시 무렵이 되어서 알베르게에 도착했다.

론세스바예스만큼 운치있는 곳은 아니지만, 나름대로 시설을 깔끔한 알베르게다.

이곳에는 뒷마당이 있어서 빨래를 하고, 쉴 수도 있는 곳이었다.

이날 나는 여러 나라에서 온 사람들과 함께 와인도 마시며 이런저런 이야기를 나누었다. 참고로 와인은 한 병에 겨우 1유로였다.

평균의 마법에 빠지는 곳, 산티아고 순례길

산티아고 순례길을 걷다보면 사람들은 평균의 마법에 빠지게 된다.

사람의 걸음 속도는 4~5km/h 내외다. 그리고 아무리 많이 걸어봤자 7시간 정도를 걸을 수 있다. 하루에 갈 수 있는 거리가 25km를 벗어나기가 어렵다는 뜻이다. 미친 듯이 뛰어가거나, 중간에 집으로 돌아가거나, 다쳐서 쉬는 경우가 아니라면 저 숫자를 벗어나기가 어렵다.

하루 내지 이틀 정도는 조금 더 걸을 수도 있겠지만, 800km를 걷는 순례길에서는 결국 저 평균치를 벗어나지 못한다. 그로 인해서 나보다 몇 시간 먼저 출발한 사람이나, 조금 뒤에 출발한 사람도 결국 다 비슷하게 도착한다. 매일 잠자리는 바뀌지만 보던 얼굴을 자꾸 보고, 안 보던 사람은 며칠 내로 또 마주친다.

신기하게도 그렇게 몇 번 서로를 보면서 걷다보면, 어느 순간 무장해제가 되어 이야기를 나누고 친구가 된다. 게다가 걱정하며 서로를 보듬어주기도 한다. 그리고 그렇게 한 달을 같이 걷고 나면 펑펑 울면서 수 십 년 사귄 친구처럼 헤어진다.

그게 결국 산티아고 순례길이 주는 힘이자, 신체의 평균이 가져오는 마법이다. 지금도 이 글을 다시 정리하면서 그 친구들이 생각난다.

이 날, 라라소아냐 뒷마당에서 함께 와인을 마시며 놀았던 사람들도 거의 다 산티아고에 도착했다. 다들 어찌 살고 있으려나?

유럽의 역사를 걷는 길

산티아고 순례자길을 걸으며 놓치기 아쉬운 게 바로 오래된 다리다.

종교적인 의미로 걷는게 아니라면, 이런 다리를 보는 것도 상당히 매력적이다.

오래된 다리의 경우에는 로마시대 때의 다리도 있고, 중세시대 다리가 계속 이어져 오는 경우도 많다. 그리고 스페인의 유명한 건축가인 '안토니오 가우디'의 초창기 건물들도 중간중간 나타난다.