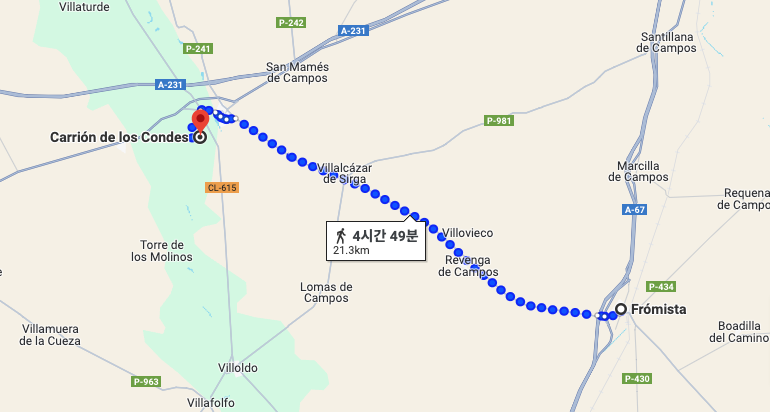

2008년 7월 8일, 불편했던 알베르게를 일찍 떠나서 까리온 데 로스 꼰데스(Carrion de los condes)에 도달했다.

피를 뿜으면서 걸었던 길 - 왜 피가 났을까?

이 시점까지 나는 발을 잘 다루지 못하고 있었다. 트레킹화로 신발을 바꿨지, 발가락에 물집이 자꾸 잡히고 있었다. 걷다가 물집이 터지고, 반창고를 붙이는 날이 반복되었다. 그렇게 반창고를 붙인 채로 걷고 나면 물집자리에서는 피가 번져 나왔다.

알베르게에 도착하여 신발을 벗으면, 양말에 피가 배어 나와있기도 했다. 그나마 다행인 것은 통증이 있진 않았다는 것이다. 다만 발에서 피가 계속 나오고 있어서 불편했고, 걷기도 쉽지 않았다.

알베르게에 도착하여 쉬는 시간에는 크록스 같은 신발로 갈아 신고 발을 쉬게 해 주었지만, 어쨌든 하루에 걸어야 하는 거리가 있다 보니 그러기도 어려웠다. 게다가 걸을 때에는 발을 단단하게 고정시켜야 된다는 생각 때문에 신발끈을 더욱 꽉 매고 출발하곤 했다.

피에 젖은 양말을 보며 다니던 며칠 뒤에서야 깨닫게 된 사실은, 발을 꽉 조이는 게 중요하지 않다는 사실이다. 의외로 많은 사람들이 나처럼 '발을 꽉 졸라매야' 오래 걸을 수 있다고 생각하는 경우가 있는데, 끈을 느슨하게 만들고 걸어보면 아마 생각이 달라질 것이다.

발바닥 근육은 걸음을 걸을 때 사방팔방으로 움직이며 땅을 붙잡는다. 손바닥처럼 드라마틱하게 넓어지진 않지만, 발바닥 역시 땅을 움켜쥐듯 움직인다. 그런데 신발끈을 꽉 졸라매게 되면, 발바닥 근육 전체의 움직임이 제한되면서 부자연스러워진다.

잔디구장이나 농구코트처럼 정돈된 곳을 뛰어다니는 스포츠가 아니기 때문에, 발의 움직임이 제한되면 다른 부상이 따라오기 시작한다. 그리고 나도 이걸 알아차린 것이 이맘때였다. 그래서 이후부터는 신발끈을 조금 느슨하게 풀어주고, 발가락이 움직이기 쉽도록 만들었다.

그리고 그 결과는? 아무리 오래 걸어도 물집이 잡히질 않았고, 발바닥의 근육이 과도하게 긴장되는 증상도 사라지게 되었다. 걸을 때는 발이 편한 것이 최고다.

까리온 데 로스 꼰데스 (Carrion de los condes) - 수도원을 개조한 알베르게가 있는 곳

까리온 데 로스 꼰데스라는 마을은 대도시는 아니지만, 나름 사이즈가 큰 마을이다.

이곳의 알베르게는 수도원을 개조한 형태였다. 여기서는 4인 1실의 방을 배정받았다. 게다가 침대도 2층 침대가 아닌 일반 침대! 그동안 길을 걷다 만나게 된 벨기에 아저씨와 같은 방을 쓰게 되었다.

이 날에는 음식을 먹기 위해 주변 상점을 갔다가 '시에스타'를 경험하게 되었다.

스페인과 이탈리아, 그리스와 같은 남부 유럽의 전통인 '시에스타(Siesta)'는 뜨거운 태양이 내리쬐는 한낮에 휴식을 취하며 낮잠을 자는 풍습에서 유래하였다. 남부 유럽에서는 여름의 기온이 40도에 육박하기 때문에, 일상생활이 어려운 수준이다. 스페인의 식민지였던 남미나 필리핀에도 시에스타가 있다고 한다.

물론 시에스타는 마드리드와 같은 대도시에서는 사라지긴 했지만, 시골마을에서는 여전히 유지가 되고 있는 전통이었다.

시에스타에 해당하는 시간은 2시부터 4시 정도로, 이 시간에는 가게들이 문을 걸어 잠그고 휴식을 취한다. 실제로 낮잠을 자기도 하지만, 그냥 가게를 걸어잠그고 쉬는 경우도 많다.

이때 방문했던 가게에도 그냥 휴식을 취하고 있었다. 가게 안에서 가게 주인이 친구들과 놀고 있었기 때문에 나는 문을 두드렸지만, 가게 주인은 '시에스타'니까 방해하지 말라며 문을 잠갔다. 시에스타가 없는 곳에서 온 나로서는 생소한 경험일 수밖에 없었다.

최근에는 시골에서도 이런 분위기가 점차 사라지고 있다고 들었다. 중국인을 비롯한 아시아인들이 진출하여 '시에스타' 없이 문을 열면서 손해를 보기 시작했기 때문이란다.

아직 순례자길이 통과하는 시골 마을에는 시에스타의 전통이 남아있는 곳도 있을 것이다. 시에스타가 있는 경우에는 이를 존중하며 다닐 필요가 있다. 이 전통이 남아있는 곳에서는 우리가 심야에 전화를 하지 않는 것처럼 시에스타를 존중하며 지키고 있기 때문이다.

순례자의 지팡이 - 5유로

원래 나는 스틱을 이용하지 않았다. 나름 걷는 데 자신 있었기 때문이다. 그런데 앞서 말했던 피가 나던 발 때문에 이 마을에서 고민에 휩싸였다.

그래서 고민하다가 5유로를 주고 스틱을 구매했다.

대단한 기능성 스틱도 아니다. 그저 나무에 줄을 달아놓은 스틱이었다. 정석으로는 2개를 가지고 가면서 사용해야 하지만, 나는 마지막까지 저 스틱 하나만을 가지고 다녔다. 나중에 한국까지 가지고 와서 잘 사용했지만, 이사를 하며 허무하게 잃어버리고 말았다.

이 스틱을 살 때만 하더라도 도움이 될지 모르겠다고 일기에 남겼지만, 솔직히 말해서 정말 큰 도움이 되었다. 산티아고 순례자 길을 걸을 때 등산 스틱을 챙기지 않았다면, 최대한 빨리 이런 스틱을 구매하여 다니는 것을 추천한다. 걸음을 걸을 때 정말 많은 도움이 됐다.

이 즈음부터는 스페인어도 조금씩 알아듣기 시작했다. 단순한 인사뿐만 아니라, 단어들을 조금씩 알아듣기 시작하면서, 장을 볼 때 필요한 제품을 제대로 구매하기 시작하였다.

순례자길 여행기 하이라이트

[산티아고 순례길 여행기] #14. 순례자들에게 뿌리는 공짜 와인? 이라체(Irache)

[산티아고 순례길 여행기] #18. 산신령 할아버지를 만난 날 - 사설 알베르게, 일반적인 알베르게 요금제도

[산티아고 순례길 여행기] #20. 노숙 아닌 노숙? 산 안톤의 폐성당에서 잠을 청하다

[산티아고 순례길 여행기] #19. 부르고스(Burgos)까지 향한 날

[산티아고 순례길 여행기] #17. 순례자길 최고의 밤, 잊을 수 없는 그라뇽(Grañón)의 밤